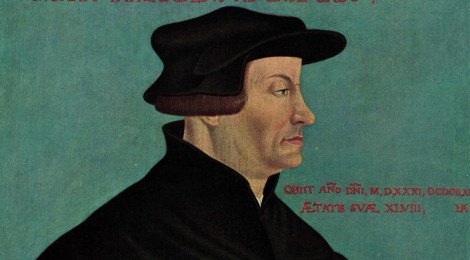

Von der göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit

Der Hauptstrom der Reformation spaltete sich bekanntlich wegen unterschiedlicher Sichtweisen der Sakramente. Die verschiedenen Lehren vom Abendmahl traten schon um 1525 deutlich zu Tage. Huldrych Zwingli in der Schweiz vertrat die Auffassung, dass das Abendmahl nur eine Symbolhandlung ist; Martin Luther im Norden hielt an der Position fest, dass Christus in den Elementen von Brot und Wein real anwesend sei. Das Religionsgespräch in Marburg 1529 zwischen zahlreichen Reformatoren führte in allen Fragen zu einer Übereinkunft – nur nicht in dieser. Vor allem Bucer, auch Melanchton und später dann Calvin waren um Vermittlung bemüht. Ein Ausgleich wurde jedoch nicht erreicht, und bald verhärteten sich die Fronten zwischen Lutheranern und Reformierten.

Auf diesem Hintergrund wird zu oft vergessen, dass in den grundlegenden Fragen des Heils unter den Reformatoren Einigkeit herrschte. Alle setzten natürlich ihre jeweils eigenen Akzente und waren ja persönlich durchaus sehr unterschiedlich geprägt, aber was z.B. Glaube und Rechtfertigung betrifft, kamen sie zu den gleichen Schlüssen. Sehr lesenswert ist in diesem Zusammenhang auch eine Schrift Zwinglis aus dem Jahr 1523: Von der göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit. Der Zürcher Prediger gibt uns darin eine bis heute aktuelle Zusammenfassung des Evangeliums, skizziert außerdem eine Theologie der Gebote und Gesetze Gottes.

„Wer bei Gott wohnen will, muß ohne Flecken sein“

Zwingli stellt eingangs dar, dass Gott selbst „der unversiegbare Quell aller Unschuld, Frömmigkeit und Gerechtigkeit und alles Guten [ist]; denn er ist selbst wahrhaft die Gerechtigkeit, Frömmigkeit und alles Gute selbst, so daß nichts fromm und gerecht, noch gut ist, als was aus ihm kommt.“ Doch nach dem Sündenfall können wir Menschen diese „seine Gerechtigkeit nicht erreichen“, „die Vollkommenheit seiner Schönheit, Unschuld und Reinheit“ ist für uns außer Reichweite.

Er zitiert Jesaja 43,14–17 und erläutert: Wer bei Gott wohnen will, muss „in jeder Beziehung unschuldig sein“. Gott fordert, „daß wir seien wie er“, wenn wir „bei ihm zu wohnen wünschen.“ Wer zur Hochzeit des Lammes will, muss rein sein. „Denn Gott ist ein ewig verzehrendes Feuer, bei dem niemand wohnen kann, der irgend etwas an sich hat, was der Natur des Feuers fremd oder zuwider ist; sondern was bei ihm wohnen will, muß heilig, fromm, lauter und rein sein, wie auch er es ist.“

David fragt in Psalm 15: „Wer darf wohnen auf dem heiligen Berg?“ Und nach Jesus gilt: „Selig, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen“ (Mt 5,8). Zwingli zeigt, dass dies kein Evangelium ist: „Was ist nun ein reines Herz, oder welches Herz ist rein? Kein Herz auf Erden; denn welches ist ganz frei von Eigennutz, Einbildung, oder allenthalben unverstellt?“ Gott sagt gleichsam: „Ich bin gerecht, rein, fromm; darum müsset ihr, sofern ihr meine Kinder sein wollet (oder zu meiner Familie gehören), auch so sein.“ An dieser Gerechtigkeitsforderung müssen alle Menschen scheitern; „denn wer ist so heilig, daß sein Herz ohne Anfechtung und Begierde wäre? Also mag auch niemand bei Gott wohnen; denn wer bei ihm wohnen will, muß ohne Flecken sein.“

An sich ist im Doppelgebot der Liebe alles gesagt. Wer Gott und seinen Nächsten von ganzem Herzen und mit aller Kraft liebt, ist vor Gott gerecht, hat keine Flecken und kann bei ihm wohnen. „Ja wenn wir nur dieses einzige Gebot hielten so würden wir nie etwas wider Gott tun“. Zwingli zu den einzelnen Geboten: „Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht lügen, tödten, falsches Zeugniß geben. Aller dieser Gebote bedürften wir nicht, wenn wir jenes Gebot hielten: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Weil dieses aber nicht der Fall ist, hat Gott diese Gebote geben müssen.“

„Alle andern Gebote [sind] in diesen beiden Geboten [der Liebe] schon enthalten“. Die Gebote erläutern das Liebesgebot, und Zwingli betont, dass sie „nicht bloß Ratschläge, sondern wirklich Befehle“ sind. Zweck der Gebote ist, „daß es offenbar sei, wie jeder, der durch seine Werke zu Gott kommen will, irre gehe.“ Man sieht, so der Reformator, „gleich am ersten Gebote“, dass es „uns nicht möglich [ist], seine Gebote zu halten. Dieser unserer Ohnmacht vermag aber Niemand zu Hilfe zu kommen, als Gott selbst“.

Zwingli klingt hier ganz lutherisch, denn beim Wittenberger Reformator finden sich ja ganz ähnliche Ausdrücke. Erste Aufgabe der Gebote ist es, die menschliche Sünde zu offenbaren, uns also zur Erkenntnis unseres Scheiterns zu führen. Dies wird traditionell der „erste Gebrauch des Gesetzes“ genannt, und es war und ist dies auch der erste für die Reformierte in den Spuren Zwinglis.

„Er hat die göttliche Gerechtigkeit erfüllt“

Die Gute Nachricht ist nun aber, dass Gott selbst „ein Mittel gefunden [hat], durch welches seine Gerechtigkeit durch uns versöhnet werde, damit wir bei ihm wohnen mögen: er hat seinen Sohn Mensch werden lassen, indem derselbe von der reinen Jungfrau Maria durch den heiligen Geist ohne Sünde empfangen war, damit sein Herz, welches ohne alle Sünde und Anfechtung war (denn er wurde nicht wie wir in Sünden empfangen, Psalm 51, 7), allenthalben rein wäre; und da er, der unschuldig war, für uns schuldige Sünder den Tod erlitt, tat er für uns der so schönen Gerechtigkeit Gottes genug, da ihr sonst kein Mensch genug tun kann; und so hat er für uns verdient, daß wir zu Gott kommen können aus seiner freien Gnade und Gabe. Wer solches höret und daran fest glaubet, der wird selig.“

Christus ist „aus lauter Gnade Gottes uns zum Heile gegeben, damit wir, nachdem wir unsere Ohnmacht kennengelernt, so daß wir an uns selbst verzweifeln müssen, weil wir die göttliche Gerechtigkeit nicht zu erfüllen vermögen, nichts desto weniger Heil und Erlösung finden in Christo Jesu.“ Dieser „ist selbst die Frömmigkeit, die er uns vorschreibt, und hält sich stets nach seinem Gebote.“

Das Evangelium ist also „die trostvolle Botschaft, daß, nachdem wir an dem, was Gott von uns fordert, so weit die Erfüllung von uns abhängt, verzweifeln müssen, Gott seinen Sohn für uns hingegeben habe zum Vollbringer seines heiligen Willens, und daß dieser für uns die Gebote Gottes zu erfüllen und für unsere Sünden genug zu tun vermocht habe, und das Pfand geworden sei, durch welches wir zu Gott kommen. Dieser Trost läßt uns nicht an Gott verzweifeln; an uns selbst müssen wir verzweifeln.“ Luther in den Thesen zu Heidelberger Disputation: „Ganz gewiß muß ein Mensch an sich selbst verzweifeln, um für den Empfang der Gnade Christi bereitet zu werden.“

„Unser Fleiß [vermag] die göttliche Gerechtigkeit nicht zu erreichen“. Aber Christus hat „den Willen seines himmlischen Vaters für uns Ohnmächtige erfüllt“. Ein Sünder „vermag nicht das Maß der göttlichen Gerechtigkeit zu erfüllen; aber Christus, der keiner Sünde noch irgend eines Gebrechens kann beklagt werden, vermag allein das Vollmaß, welches Gott fordert, zu leisten. Darum hat er einerseits das Gesetz erfüllt, indem er uns klar gesagt, was Gott von uns fordere, woran wir unsere Ohnmacht kennen lernen, und anderseits hat er daneben sich selbst für uns hingegeben und hat dasjenige erfüllt, was wir nicht zu erfüllen vermochten (denn wir vermögen von uns selbst Nichts) und damit hat er die göttliche Gerechtigkeit erfüllt und ihr genug getan.“

Zwingli skizziert hier schon die Lehre vom sog. „doppelten Gehorsam Christi“. Dieser hat die Strafe für die Sünde auf sich genommen, und er hat alles erfüllt, was das Gesetz an Leistungen in positiver Hinsicht fordert. „So ist das Gesetz durch Christum zugleich erneuert und aufgehoben“, kommentiert Zwingli zusammenfassend.

Und natürlich ist auch die Gerechtigkeit Gottes nicht aufgehoben, im Gegenteil. Heute hört man hingegen oftmals, dass Erlösung an der Gerechtigkeit vorbei geschieht; Vergeltung, Strafe, Recht müssten zur Seite geschoben oder übergangen werden. Zum Leiden Christ am Kreuz ist z.B. zu lesen: „Als der Sohn Gottes sich um unserer Schuld willen unter uns Menschen demütigte, da passierte genau dies: Gott schloss Frieden mit uns… Gott verzichtete auf die ihm zustehende Gerechtigkeit.“ Gott verzichtete mitnichten. Aber er ließ uns nicht in unserer Ohnmacht. Er schenkte uns seine Gerechtigkeit durch Christus. Denn dieser vermochte „das Maß der göttlichen Gerechtigkeit zu erfüllen“.

„Nichts anderes, als eine Strafe“

Zwingli kommt nun zur menschlichen Gerechtigkeit. Hier geht es um den „zweiten Gebrauch“ des Gesetzes. Das Gesetz soll nicht nur zur Erkenntnis unserer Ohnmacht führen. Es wurde uns auch gegeben, „damit man den Gottlosen einschränken und zur Ordnung zwingen möge; so daß er, wenn er sich gleich um Gott nicht kümmert, er doch die Menschen in Frieden lasse und Niemanden seiner Willkür zu dienen zwänge“.

Die menschliche Gerechtigkeit ist eine äußere Gerechtigkeit, der es um das friedliche Zusammenleben auf Erden geht, nicht um das ewige Heil. Zwingli differenziert zwischen „zweierlei Gesetzen“, zwei Arten von Gesetzen, wobei hier wohl besser von zwei Zielen oder Perspektiven oder Schwerpunkten zu reden wäre. Ein „Teil der Gesetze“ zielt auf den „inneren Menschen“, der „andere Teil des Gesetzes bezieht sich nur auf den äußeren Menschen, und in Bezug auf diese kann einer äußerlich rechtschaffen und gerecht sein, und doch ist er innerlich nichts desto weniger unfromm und von Gott verdammt. Beispiel: Du sollst nicht stehlen, ist ein Gebot, welches sich auf das äußere Leben und auf die äußere Rechtschaffenheit bezieht. Du sollst niemandes Gut begehren, ist ein Gebot, welches sich auf die innerliche, göttliche Gerechtigkeit bezieht; nun zielen aber beide auf ein Ding, nämlich, wider die Entwendung. Wenn nun einer nicht stiehlt, ist er fromm vor den Menschen (solches gilt aber von allen Lastern, die man öffentlich vor den Menschen verurteilt); vor Gott aber ist er ein Schelm“.

Die menschliche Gerechtigkeit ist also die zivile Gerechtigkeit; der Bürger bleibt innerhalb der moralischen Normen der äußeren Rechtschaffenheit, stiehlt, betrügt und tötet nicht. Diese Gerechtigkeit ist wichtig, aber Zwingli nennt sie dennoch „eine arme, mangelhafte Gerechtigkeit“, denn jemand kann „wohl vor den Menschen als gerecht erscheinen“, „der doch vor Gott nicht gerecht ist; denn vor Gott ist keiner gerecht.“

Auch die menschliche Gerechtigkeit ist von Gott geboten, aber „sie ist nur für unsere zerrüttete Natur gegeben“. Ihr geht es darum, dass „die größten Übel verhütet“ werden: dass „wir nicht ganz verwildern“ und zu „unvernünftigen Tieren“ werden. „Unsere Leidenschaften“ sollen durch die Strafandrohung gezügelt werden. Überspitzt formuliert: die menschliche Gerechtigkeit ist „nichts anderes, als eine Strafe“, d.h. wer im Rahmen der äußeren Gebote lebt, wer „diese Gebote nicht übertritt, ist dennoch nicht gerecht vor Gott, sondern er schützt sich allein vor der Strafe von Seite der Obrigkeit“. Auf dieser Ebene der Gerechtigkeit gibt es aus niemanden, der für uns, an unserer Statt, diese Gerechtigkeit erfüllt hätte; das müssen wir schon selbst tun. Insofern bleibt bei dieser eben nur die Strafe bzw. die Strafandrohung.

„Eine Befreiung des Gewissens“

Zwingli zeigt nun sehr gut, was diese Unterscheidung der beiden Bereiche der Gerechtigkeit in der Praxis bedeutet (der Begriff „Zwei-Reiche-Lehre“ fällt hier nicht, meint aber genau diese Dinge). Menschliche Gerechtigkeit macht nicht gerecht vor Gott, sie ist vielmehr echte „Obrigkeit“ und „nichts anderes als die ordentliche Gewalt, die wir auch die weltliche Gewalt nennen“. Im Bereich der menschlichen Gerechtigkeit, der zivilen Obrigkeit, also vor allem des Staates, gibt es echte Herrschaft – nicht so in der Kirche: „Denn die sogenannte geistliche Gewalt findet in der heiligen Schrift keine Begründung. Die geistlichen Obern soll niemand für etwas anderes halten, als für Diener und Boten Gottes und Haushalter über die Geheimnisse Gottes, das ist, für Verkündiger des heilsamen Wortes Gottes“.

Die Kirche kennt natürlich Amtsträger, aber das Wesen dieser Aufgaben ist „nicht eine Gewalt oder Obrigkeit, sondern ein Amt des Zudienens des Evangelii“. Heinrich Bullinger, Zwinglis Nachfolger in Zürich, führt dies dann später im Zweiten Helvetischen Bekenntnis aus. Dort schreibt er in Kap. 18, dass es in der Kirche keine „Herrschaft“ gibt, nur „dienstliche Bevollmächtigung“. Die Amtsträger sind Diener, und wir sollen „Diener wirklich für Diener halten“. Ihre Amtsgewalt „ist mehr ein Dienen als ein Herrschen“.

Die zivile Obrigkeit ist der Bereich der echten Gewalt und des Zwangs. Menschliche Gerechtigkeit soll durch sie durchgesetzt werden. Was der Mensch Gott schuldig ist, kann und soll aber nicht mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt werden. Zwingli nennt ein Beispiel: „Ja, der Reiche ist schuldig, das Seinige den Armen zu geben, denn so hat es Gott befohlen. Er heißt aber nicht, daß du ihm es nehmen sollst, wenn er solches nicht tut.“

Heute wird dies häufig nicht beachtet. Im Zusammenhang mit Steuern heißt es nun, Gott wolle die Armenfürsorge und daher auch die „Umverteilung im Sinne der Armen“. Wer grundsätzlich Eigentum gegen andere Menschen verteidige und nicht zulasse, dass auch andere von meinem Eigentum abbekommen, der liebe seinen Nächsten nicht. Und deshalb müsse man (hohe) Steuern gutheißen. Wer sich für die deutliche Reduzierung des Steuerniveaus einsetze, sei gegen das Teilen und gegen Solidarität, ja er würde den Armen jede Hilfe verweigern.

Bei all dem wird nicht beachtet, dass Steuern ihrem Wesen nach eine Zwangsabgabe sind. Es ist tatsächlich moralisch geboten, anderen Menschen abzugeben und zu teilen, doch dies kann – wenn es denn echte Nächstenliebe oder Solidarität im wahren Sinne sein soll – nur freiwillig geschehen.

Zwingli nennt eine dritte wichtige Folge: „Nun ist aber die Lehre Christi nichts anderes als eine Befreiung des Gewissens“. Denn „das menschliche Gemüt wird von niemandem erkannt als von Gott allein, also vermag auch niemand dasselbe zu leiten und zu regieren, als der alleinige Gott. So lange Gott den Menschen nicht frei macht im Gemüte, so lange ist er nicht frei; so bald aber Gott ihn frei gemacht, so vermag ihn niemand mehr gefangen zu nehmen; und wenn man ihn gleich zwingen will, anders zu glauben, so geschieht es dennoch nicht.“

Die menschliche Gerechtigkeit hat mit dem äußeren, sichtbaren Verhalten des Menschen zu tun. Unser Gewissen wird von der zivilen Obrigkeit nicht kontrolliert. „Gott allein ist Herr des Gewissens“, wie es dann im presbyterianischen Westminster-Bekenntnis heißt (20,1). Zwingli weiter: „Darum hat kein Fürst Macht zu gebieten, was wider das Wort Gottes geht, oder daß man das Wort Gottes nach Menschengefallen predigen solle; denn so bald sie dieses tun, sollen die Boten Gottes sprechen: Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen.“

Zwingli reißt aber menschliche und göttliche Gerechtigkeit nicht auseinander. „Sein Wort und die Obrigkeit“ gehören zusammen, da sie „uns [beide] leiten und führen sollen“, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Die „Lehre Christi“, die göttliche Gerechtigkeit, wird nicht mit Gewalt durchgesetzt, aber „keine Lehre dient besser dem Staate und der Obrigkeit“. Denn das Wort Christi „lehrt uns, was gut und was böse sei und leitet uns nicht allein zu einer äußern Frömmigkeit an, sondern sie führt den Obern mit dem Untergebenen zu der inwendigen Frömmigkeit und zu einer höhern Vollkommenheit, als was die menschliche Gerechtigkeit erfordert, stellt ihnen beiden (den Obern und Untergebenen) vor, was gut und was böse sei und vereinigt sie auch beide, so daß nicht der eine das für gut hält, der andre ein andres. Nun sieht man wieder daraus, wie viel Streit allein daraus entspringt, daß wir nicht alle dem Worte Gottes allein glauben und nicht aus demselben allein erlernen, was gut und was böse sei.“

Unser ziviles Zusammenleben kann nur dann wirklich gedeihen, wenn die Bürger nicht nur durch äußere Gewalt gezügelt werden; wenn sie sich auch selbst innerlich steuern und disziplinieren. Alexis de Tocqueville (1805–1859) sprach dann von der Wichtigkeit der Sitten für den Zusammenhalt der Demokratie. Er betonte, dass es die Aufgabe der Kirchen sei, den Bürgern feste Moralvorstellungen einzupflanzen. Diese können sich nicht völlig unterscheiden und ruhen letztlich in der Vorstellung von Gott und seiner Offenbarung. Moral ist letztlich eine, weil Gott einer ist. Aber diese Moral kann und soll nicht umfassend mit Gewalt durchgesetzt werden. Hier haben die Kirchen der Gesellschaft zu dienen, indem sie predigen und lehren, reden und überzeugen – „ohne menschliche Gewalt, allein durch das Wort Gottes“ (Augsburger Bekenntnis, 28).