Thomas Mann und die Genesis (II)

„Richtigstellung jener kleinen Verbesserungen der Wahrheit“ – Entmythologisierung

Die im ersten Teil geschilderten Qualitäten (phantasievolle Ausmalung, Spannung und Dramatik, Bereicherung durch eine Vielzahl von historischen Informationen und Details, sprachliche Schönheit und Eleganz) machen Manns Joseph-Tetralogie durchaus lesenswert. Dies ist jedoch nur die eine Seite. Leider vermittelt das gesamte Werk genauso den Eindruck, dass der Autor in keiner Weise an der historischen Wahrheit der Aussagen der Genesis festhält. Sicherlich wäre genauer zu untersuchen, inwieweit Mann und der Erzähler im Roman identisch sind, doch unzweifelhaft ist: Für Mann ist die Josephsgeschichte eine Legende, die mit geschichtlichen Fakten kaum etwas zu tun hat.

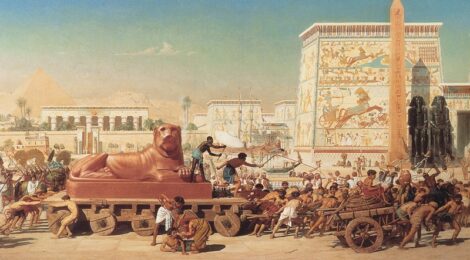

Die Religion der Juden erklärt er ausschließlich religionswissenschaftlich und spricht ihr jede echte Einzigartigkeit ab. Mann folgte hier – ganz einseitig – der theologischen Mode vom Anfang dieses Jahrhunderts. Mit dem „Panbabylonismus“ eines Albert Jeremias (die Theorie wird heute praktisch von niemandem mehr vertreten) behauptete er, dass sich alle nahöstlichen Religionen von der Kultur und Religion Babylons ableiten lassen, d.h. letztlich mit dieser identisch sind. Betrachten wir nun einige Passagen, in denen Manns bewußte Bibelkritik deutlich wird.

Gleich im ersten Band wird uns Gott auf ganz andere Art vorgestellt, als wir es von der biblischen Offenbarung her kennen: „Ihr Gott daheim in der Wüste war ein schnaubender Kriegsherr und Wettererreger namens Jahu, ein schwer zu behandelnder Kobold mit mehr dämonischen als göttlichen Zügen, tückisch, tyrannisch und unberechenbar… Jahu konnte ohne irgend deutliche Veranlassung bei Nacht auf einem Mann stoßen,… um ihn zu erwürgen… Und doch war diesem dunklen, in der gebildeten Welt völlig unbekannten Gotteswesen eine große theologische Laufbahn vorbehalten, eben dadurch nämlich, daß Bruchteile seiner Glaubens-trägerschaft in den Bereich von Abrahams Gottesdenken gerieten.“ (I, 128-129) Gott ist also ein völlig willkürliches Wesen, ganz unbegreifbar für den Menschen.

Im zweiten Band gibt uns Mann dann eine Umschreibung von Gottes Heiligkeit: Es sei eine Tatsache, „daß der Widerspruch einer Lebenswelt, die gerecht sein sollte, in Gottes Größe selber lag, daß er, der lebendige Gott, nicht gut oder nur unter anderem gut, außerdem auch böse war, daß seine Lebendigkeit das Böse mit umschloß und dabei heilig, das Heilige selbst war und Heiligkeit forderte!“ Kurz darauf bringt der Autor es auf den Punkt: „Er war nicht das Gute, sondern das Ganze. Und er war heilig! Heilig nicht vor Güte, sondern vor Lebendigkeit und Überlebendigkeit, heilig vor Majestät und Schrecklichkeit, unheimlich, gefährlich, und tödlich…“ (I, 45-46)

Gott ist nicht gut, im Gegenteil. Er tut alles, auch das Böse, hat uns Menschen aber ein schlechtes Gewissen gegeben. Joseph im dritten Band: „‘Das ist es eben’, dachte er bei sich, ‘daß Gott alles tut, uns aber das Gewissen davon gegeben hat, und daß wir schuldig vor ihm werden, weil wir’s für ihn werden. Der Mensch trägt Gottes Schuld…“ (III, 321) Ganz entsprechend formuliert der Brudermörder Kain an Gott: „Wer hat den bösen Trieb in mich gelegt zu der Tat, die ich unleugbar getan? Du sagst, daß Du allein trägst die ganze Welt, und willst unser Sünde nicht tragen?“ (IV, 15) Wir stehen also nicht in Gottes Schuld, sondern er in unserer!

Da überrascht es nicht, wenn im Roman der Sündenfall rundheraus geleugnet wird: „Alles mit Ruhe betrachtet, kann von einem ‘Sündenfall’ der Seele oder des uranfänglichen Lichtmenschen keine oder nur bei starker moralischer Überspitzung die Rede sein. Versündigt hat die Seele sich allenfalls an sich selbst: durch die leichtsinnige Opferung ihres ursprünglich ruhigen und glücklichen Zustandes, aber nicht an Gott, indem sie etwas durch ihr leidenschaftliches Verhalten gegen sein Verbot verstoßen hätte.“ (I, 46)

Auch der Satan wird entlastet, bei Mann heißt er „Semael“. Er wollte als Engel nicht der Aufforderung Gottes Gehorsam leisten, sich vor Adam zu verbeugen. Die anderen Engel taten dies – aber ungern, so dass „jedes Überhandnehmen der der Sündhaftigkeit auf Erden… regelmäßig einen Triumph für die heilige Umgebung [gemeint sind die Engel] und eine Verlegenheit für den Schöpfer bedeutet, welcher dann gezwungen ist, fürchterlich aufzuräumen – und zwar weniger nach eigenem Sinn als unter dem moralischen Druck der Himmel.“ (I, 48-49)

Natürlich behält Mann zu all diesen Erzählungen eine gewisse Distanz und behandelt auch sie oft ironisch. Deutlicher wird seine moderne Entmythologisierung der Bibel zuerst bei der Flutgeschichte. Der Flutmythos ist demnach alle Völkern gemein, bezieht sich aber nicht auf ein historisches Ereignis. Lokale Fluten geben dem Mythos immer neue Nahrung: „Der Himmel weiß, wann jener ertränkende Übergriff des […] Euphratstromes oder auch jener Einbruch des Persischen Meerbusens unter Wirbelsturm und Erdbeben in das weite Land sich ereignet hatte, der die Flut-Überlieferung nicht etwa gestiftet, aber ihr zum letzten Mal Nahrung zugeführt […].“ (I, 31) Jedes Volk bastelte sich dann seine eigene Legende zurecht, zu Josephs Zeiten „war sie im Begriffe, sich bei ihm zu Hause in einer von der östlichen abweichenden Sondergestalt zu befestigen […].“ (I, 30) Und offen zieht Mann als Erzähler die traditionelle rel. frühe Datierung in Frage: „Wenn aber Joseph meinte, daß sei gar nicht so lange her, […] etwa ein Dutzend Geschlechter vor seinem ‘Urgroßvater’, so war das ein ganz träumerischer Irrtum und eine fromme Heranziehung unausdenklicher Urferne […].“ (I, 26)

Noch krasser ist die Demontage der biblischen Historizität bei der Person Abrahams – immerhin die zentrale Figur der Genesis und entscheidend wichtig in der Heilsgeschichte. Mann leugnet eine Offenbarung Gottes an Abraham und stellt den Auszug aus Ur (Gen 12) folgendermaßen da: Der Patriarch verließ „unzufrieden, zweifelvoll und gequält“ seine Heimat, weil entweder „die große Mondburg von Ur“ oder „das hochragende Sonnenhaus, der Mardug-Tempel“ den Unzufriedenen „geärgert“ hätten (I, 13). Eine konkrete Landverheißung und auch sonst ein Versprechen hätte es ‘in Wirklichkeit’ nicht gegeben. Denn das „handelt sich um späte und zweckvolle Eintragungen, die der Absicht dienen, politische Machtverhältnisse, die sich auf kriegerischem Wege hergestellt [gemeint ist die Eroberung Kanaans durch die Israeliten], in frühesten Gottesabsichten zu befestigen… Nichts beweist, daß er das Amurruland auch nur von vornherein als zukünftiges Gebiet seines Wirkens ins Auge gefaßt habe, als er die Heimat verließ“. (I, 15)

Gott redete nicht Abraham an, vielmehr war es dieser, der „Gott entdeckt aus Drang zum Höchsten, ihn lehrend weiter ausgeformt und hervorgedacht hatte.“ (II, 42) In gewissem Sinne sei daher Abraham sogar „Gottes Vater“ (II, 44). Beim Bundesschluß (in der Bibel, Gen 15+17, eine völlig freie, bedingungslose Zuwendung Gottes) spiegelt sich diese wechselseitige Beziehung wider: „Der Bund Gottes mit dem in Abram, dem Wanderer, tätigen Menschengeist war ein Bund zum Endzwecke beiderseitiger Heiligung, ein Bund, in welchem menschliche und göttliche Bedürftigkeit sich derart verschränken, daß kaum zu sagen ist, von welcher Seite, der göttlichen oder der menschlichen, die erste Anregung zu solchem Zusammenwirken ausgegangen sei.“ (I, 314) Gott brauchte Menschen wie Abraham, um durch sie „seine wirkliche Würde“ zu erlangen (I, 315). Beide Seiten brauchten den Bund, „daß sei einander erretten aus dem Sande der Wüste und heilig würden der eine im anderen!“ (III, 86)

Hierbei bleibt Mann nicht stehen. Er läßt die Figur Abrahams im Dunkel der Vergangenheit verschwinden und nimmt ihm damit jede Geschichtlichkeit: „Zuweilen hielt er [Joseph] den Mondwanderer [Abraham] wohl gar für seinen Urgroßvater, was aber mit voller Strenge aus dem Gebiete des Möglichen zu verweisen ist. Er selbst wußte ganz genau aus mancherlei Unterweisung, daß es sich weitläufiger verhielt.“ (I, 17) Schließlich sei es ja unmöglich, dass ein Urgroßvater „zwanzig Menschenalter“ vor einem gelebt hat. Die Ahnenreihe Josephs ist daher „eine fromme Abkürzung des wirklichen Sachverhalts“ (I, 126), so dass es notwendig sei, „Abrams, des Ur-Einwanderers, Stammvaterschaft hauptsächlich geistig zu verstehen“, und ob Joseph wirklich im Fleische mit ihm verwandt war, „steht stark dahin.“ (I, 127)

Mann macht so die biblischen Personen zu Figuren mit verschwommenen Grenzen – Isaak hat manche Geschichte möglicherweise „nicht in den engeren fleischlichen Grenzen seines Ichs erlebt, sie aber gleichwohl als zu seiner Lebensgeschichte gehörig betrachtet und den Späteren überliefert, weil er zwischen Ich und Nicht-Ich weniger scharf unterschied, als wir es […] zu tun gewohnt sind“. (I, 125) Im Roman verkörpert Eliezer, der Knecht Jakobs und Lehrer Josephs, ebenfalls dies Prinzip. Eigentlich war – nach der Bibel – Eliezer der Knecht Abrahams. Der Knecht Jakobs mit gleichem Namen identifiziert sich nun mit seinem ‘Vorfahren’, so dass „des Alten Ich sich nicht als ganz fest umzirkt erwies, sondern gleichsam nach hinten offenstand, ins Frühere, außer seiner eigenen Individualität Gelegene überfloß […]“. (I, 120)

Natürlich geht die Kritik der „Überlieferung“ auch bei Jakob weiter. Folgt man der biblischen Chronologie, ist Isaaks Sohn 1929 v.Chr. zu seinem Onkel nach Haran geflohen, 14 Jahre später wurde Joseph geboren, und nach Gen 30,25 hätte er dann um die Erlaubnis gebeten, von Laban wieder wegziehen zu dürfen. In den „Geschichten Jaakobs“ wird diese Zeitspanne in Zweifel gezogen: „Wären damals nur vierzehn Jahre verflossen gewesen, so hätten in diesen vierzehn, richtiger: in den letzten sieben davon, alle zwölf Kinder, einschließlich Dina’s und Josephs und nur ausschließlich Benjamins, ihm müssen geschenkt worden sein, was […] nach der von Gott veranstalteten Gebärordnung aber sich nicht so verhalten hat.“ Deshalb macht der Erzähler eine andere Rechnung auf: „Daß Jaakob fünfundzwanzig Jahre bei Laban verblieb, ist erweislich wahr und das sicherste Ergebnis jeder klarsinnigen Untersuchung.“ (I, 243)

Noch zwei weitere biblische Daten werden direkt korrigiert: Jakob wäre bei seiner Ankunft in Ägypten nicht 130 Jahre alt gewesen, das sei „eine völlig zufällige Angabe“ (IV, 476). Im Ganzen hätte er es nur auf einhundertundsechs gebracht. Und die Begründung des „Buchstabens der Überlieferung“ für Leas Fruchtbarkeit (Gen 29,31) – „weil Lea unwert gewesen sei vor Jaakob, habe sie Gott fruchtbar gemacht und Rahel unfruchtbar“ – , diese Begründung sei nur ein „Erklärungsversuch wie ein anderer; er trägt Vermutungscharakter, nicht denjenigen der Ermächtigung, denn eine unmittelbare und maßgebliche Äußerung El Schaddais über den Sinn seiner Verfügung… liegt nicht vor und ist zweifellos nicht ergangen.“ (I, 313)

Schließlich werden die Offenbarungsträume unter die Lupe genommen: In Gen 31,24 ermahnt Gott Laban im Traum, den geflohenen Jakob nur freundlich zu behandeln. Der Kommentar in der Tetralogie: „… wahrscheinlicher ist, daß er [Laban] gewissen Empfindungen und Furchtgedanken, die ihn auf dem Weg überkommen, Überlegungen, die er in stiller Seele angestellt, ausdrucksvollerweise den Namen eines Traumgesichtes gab, – auch Jaakob unterschied hier wenig und billigte die Redeweise.“ (I, 360) – mit einem Wort: die sogenannten Offenbarung sind natürlich (tiefen-)psychologisch zu erklären.

In den „Geschichten Jaakobs“ erfährt auch noch die Episode um die Jakobs-Tochter Dina (Gen 34) deutliche Veränderungen. Unverblümt teilt der Erzähler dem Leser am Anfang des dritten Hauptstückes mit, dass nun „Richtigstellungen jener kleinen Verbesserungen der Wahrheit“ (I, 150) erfolgen werden. Zuerst wird die Angabe aus Gen 30, 21 verbessert, wonach Dina als letztes Kind vor Joseph und Benjamin geboren wurde: „[…] war Dina, Jaakobs einziges Töchterchen, geboren von Lea, […] und zwar […] nicht nach Issakhar und Sebulun, wie, viel später, die schriftliche Nachricht es anordnete.“ (ebd.)

Wie öfter im Roman verteilt Mann auch hier die moralische Schuld neu: In der Bibel ist es der Sohn des Stadtkönigs von Sichem, der Dina zuerst vergewaltigt und sie dann als Frau haben will. Bei Mann wird er durch die Jakobssöhne betrogen, als es um die Bedingungen für die Hochzeit ging. Erst danach, aus berechtigtem Zorn, raubt er Dina. Hemors Sohn hat Jakobs Tochter also keineswegs „einfach geraubt, sondern mit redlicher Werbung begonnen und erst als ein Geprellter sich für berechtigt erachtet hatte, sein Glück zur Grundlage weiterer Unterhandlungen zu machen.“ (I, 171) Und: „In Wirklichkeit aber entschloß er sich erst, vollendete Tatsachen zu schaffen, als die Jaakobsleute sich vor ihm ins Unrecht gesetzt hatten und er sich hingehalten, wenn nicht betrogen sah.“ (I, 169) Fazit: Die Bibel entlastet die rachsüchtigen Hebräer, in ihr findet sich nur eine „beschönigende Sage“ (I, 177)

Kommen wir nun noch zu einigen interessanten Passagen aus dem vierten Band „Joseph der Ernährer“. Wie wir schon sahen besteht im Roman eine Beziehung der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen Gott und dem Menschen. Gott brauchte genauso Abraham wie umgekehrt. Im „Vorspiel in Oberen Rängen“ (entsprechend dem „Vorspiel: Höllenfahrt“ im ersten Band) weitet Mann diesen Gedanken noch aus. Grundsätzlich sei schon der Mensch „das Produkt von Gottes Neugier nach sich selbst“ (IV, 14) und ein „Instrument zur Selbsterkenntnis Gottes“ (IV, 22). Und die Erwählung eines Volkes, mit dem Gott in besonderer Weise handeln will, gerät zu einer völligen Karikatur: Bei Mann macht der Satan (!) Gott den Vorschlag, Fleisch zu werden, sich zu verleiblichen in einem „heranzubildenden Wahlvolk nach dem Muster der andern magisch-mächtigen und fleischlich-lebensvollen Volks- und Stammes-gottheiten dieser Erde.“

Gott wäre unzufrieden mit seinem Dasein als „geistig-überweltlicher Weltgott“ gewesen, litt unter dem „Fadheitsgefühl beschämender Abstraktheit“, wünschte sich einen „Zuwachs an Lebendigkeit“ (alles IV, 20) und wollte ganz einfach auch das sein, was die anderen Götter schon lange sind. Gott wäre dieser Einflüsterung des Satans gefolgt, hat sich ein Volk geschaffen – und hat damit seinen ‘Sündenfall’ erlebt. Denn „war schon der Mensch im Allgemeinen und als solcher eine Quelle steter Verlegenheit für den Schöpfer, so mußte die Unzuträglichkeit auf ihren Gipfel kommen durch Seine fleischliche Vereinigung mit einem bestimmten Menschenstamm […]. Nur zu genau wußte der Pfuhl, daß es […] mit der Verbindung von Weltgott und Stammesgott… nie und nimmer ein gutes Ende nehmen… konnte.“ (IV, 21) Die Erwählung von Israel war letztlich eine Niederlage, ein Rückschritt Gottes, doch – und hier sehen wir wieder die für Mann typische Ironie – der „erwählte Stamm“ hilft Gott wieder auf, indem er „alle Kräfte seiner reifenden Vernunft daran setzte, Ihm aus seiner unangemessenen Lage wieder ins Jenseitig-Allgütig-Geistige zurückzuhelfen“. (IV, 22)

So kraß und unverblümt zeigt sich die Genesis-Kritik nicht immer. Ganz dezent, aber dennoch deutlich, ist folgende Zeile, in der es um die Auslegung der Träume des Pharaos geht: „[…] aber ein wenig half es Joseph doch auf den Weg, und seine Gedanken umspielten die Denkbilder der Nahrung, der Hungersnot und der Vorsorge.“ (IV, 105) Ähnlich wie bei der Bewertung der Träume Jakobs und Labans gibt Mann hier zu erkennen, dass sich die Traumdeutungsfähigkeit des Josephs auch ganz ‘natürlich’ durch seine Intelligenz und Phantasie erklären läßt.

Wer sich schließlich bis in die Mitte des letzten Bandes vorgearbeitet hat, den wird nicht mehr überraschen, dass Mann zuerst die prompte Ernennung Josephs zum ‘Agrarminister’ (Gen 41, 39-41) als einen „gewickelten Überrest der Wahrheit“ bezeichnet und nun berichten will, „wie es sich damals zu On in Unter-Ägypten wirklich begeben hat“ (IV, 210). Hier setzt sich auch die Korrektur der biblischen Zahlenangaben fort: Der reichen Ernte-Jahre waren nicht sieben, denn „in der Tat und in Wirklichkeit sah die geweissagte Sieben eher so aus wie fünf“ (IV, 212). Und überhaupt wäre es bei strenger Prüfung kaum möglich gewesen, die schlechten von den guten Ernten so scharf zu unterscheiden. „Man zählte fünf Jahre des Überflusses; einige und sogar viele aber zählten sieben…. wahrscheinlicher ist es, daß man Fünf ‘Sieben’ nannte“ (IV, 256) – „aus gutem Willen“ (IV, 212) und „Dankbarkeit“ (IV, 306).

Die heilige Zahl Sieben wird auch beim Zug der Jakobs-Sippe nach Ägypten entmythologisiert: Nach Gen 46, 27 umfaßte die Familie siebzig Personen, doch „man erachtete sich für siebzig an der Zahl; aber das war keine gezählte Zahl, sondern ein Zahlgefühl und sinnige Übereinkunft“ in der „Mondlicht-Genauigkeit“ (IV, 447).

Bei diesem Marsch kommt der Zug auch an Beerscheba vorbei, wo Jakob Gott ein Opfer darbringt (Gen 46, 1), womöglich an der Tamariske, die dort sein Großvater Abraham pflanzte (Gen 21, 33). Von diesem Baum erfahren wir im Roman ‘Genaueres’: er war „scharf hingesehen, wohl nicht von Jaakobs Vatersvater gepflanzt, sondern von ihm als Gottesbaum […] und Orakelbaum von den Kindern des Landes übernommen und aus einem Baalsheiligtum zum Mittelpunkt einer Kultstätte seines höchsten und einzigen Gottes umgedeutet worden. Dies mochte Jaakob sogar bewußt sein, ohne ihn in der Auffassung zu stören, der Baum sei ein Pflanzung Abrahams […].“ Mann diskutiert nun wie sonst kaum im Roman ‘unsere’ Reaktion auf diese „milde und weite“ Denkart – „hitzig und störrisch“ sei dieser unser heutiger Wahrheitseifer. Warum regen wir uns über diese Ungenauigkeiten auf? Letztlich unterschieden sich ja die Religion der Hebräer und die der Kanaaniter in ihren Formen nicht voneinander – der Panbabylonismus läßt wieder grüßen. (alles IV, 453)

Wie in der Genesis endet der Josephsroman mit dem Tod Jakobs und seiner Beerdigung in Kanaan (anschließend nur noch die letzte Szene zwischen Joseph und seinen Brüder). Mann läßt den Beerdigungszug von Osten den Jordan („Jardên“) durchqueren, man überschritt ihn „auf einer Furt, die von den Landeskindern zu eigenem Handel und Wandel durch versenkte Baumstämme und Steine noch wesentlich gangbarer gemacht worden war“ (IV, 537-538). Diese Zusatzinformation ist natürlich kein Zufall: Mann erklärt so das angebliche Wunder bei dem rund 400 Jahre später erfolgten Einmarsch der Israeliten nach Kanaan auf derselben Route. Was bei Jos 3 eine wunderbare Wasseraufstauung des Jordans ist, wird im Roman als Finden der flachen Furt vorausgedeutet. Schon im dritten Band wurde ähnlich eine andere später auftretende wundersame Erscheinung ‘enträtselt’, die das Volk Israel beim Exodus durch die Wüste führende „Feuersäule“: „Sie kannten die Natur des Phänomens […]. Es waren, wie sie wußten, laufende Staubwirbel, die die Sonne feurig durchleuchtete…“ (III, 51)

Mann hat in seinem Roman praktisch keine Gelegenheit ausgelassen, die Geschichten der Genesis als mythisch, legendarisch oder einfach falsch darzustellen. Die recht umfangreiche Auflistung der Beispiele eben sollte nur eines deutlich machen: Der Schriftsteller demontierte die Bibel ganz bewußt. Es ist kein Zufall, dass er ein ganz anderes Gottes- und Menschenbild vertritt, als wir es in der Heiligen Schrift finden. Viel Mühe hat Mann daran gesetzt, den biblischen Gott der Güte und Liebe, des Lichts und der Heiligkeit, zu einem moralischen Mischwesen aus Gut und Böse zu machen. Nun ist es nicht mehr der Mensch allein, der vor Gott schuldig geworden ist – Gott und Mensch sind sowohl schuldig als auch heilig. Aus dem unveränderlichen und sich selbst treuen Gott wurde im Roman eine „hervorgedachte“ und sich ‘evolutiv’ entwickelnde Gestalt. Und der biblische Gott, der in aller Freiheit den Menschen erschaffen und ein Volk erwählt hat, wurde bei Mann zu einem vom Menschen abhängigen Gott, der genauso auf sein Geschöpf angewiesen ist wie umgekehrt. Auch von einem Gott, der Wunder tut und sich offenbart, bleibt nicht mehr viel übrig. Schließlich kommt nach der Lektüre des Romans niemand mehr auf den Gedanken, dass uns in der Genesis irgend etwas wahres über die Geschichte des Kosmoses, der Menschheit und Israels berichtet wird. Eine Unzahl von biblischen Stellen ließe sich nun noch anführen, die zeigen, wie diametral die Aussagen des Romans der Vorlage widersprechen – des Platzes wegen verzichten wir hier darauf .

Mann glaubte allerhöchstens an das ‘Absolute’. Ein persönlicher Gott, der das Universum geschaffen hat, vor dem jeder schuldig wird und der Buße und Anbetung verlangt, solch ein Gott war Mann zeit seines Lebens fremd. In Kalifornien trat er der undogmatischen Unitarischen Kirche bei, die die Trinität ablehnt. Denn mit der Dreieinigkeit, diesem ‘Schlüssel’ zum Verständnis der Bibel, hatte er besondere Probleme. Ist es da nicht zu viel von dem Schriftsteller verlangt, dass sein Werk nur jüdisch-christliches Gedankengut widerspiegeln soll? Ist es nicht zu erwarten gewesen, dass er sämtliche Ergebnisse der modernen Bibelkritik freudig aufgreift und in sein Werk einbaut? Und überhaupt: Was soll diese kleinliche Suche nach den Abweichungen vom Original? Darf man Literatur mit solchen Maßstäben messen? Mann wollte doch nicht Theologie treiben, sondern ein Kunstwerk präsentieren. Besitzt Mann nicht die künstlerische Freiheit, so souverän mit seinem Stoff umzugehen?

Auf einige der Fragen werden wir gegen Ende der Abhandlung noch eingehen. Hier nur so viel: Natürlich besitzt Mann diese künstlerische Freiheit. Natürlich darf er im Roman seine eigene Interpretation der Genesis vorbringen. Schließlich muß auch jeder Theologe demütig bleiben, denn eine abschließende Deutung vieler Genesis-Texte ist nicht möglich. Und dennoch: „Die Genesis wird man nun ganz anders lesen als vorher“, wie ein deutscher Germanist einmal sagte. Das stimmt genau. Wer nicht völlig von der Wahrheit der Genesis überzeugt ist, der wird nach der „Joseph“-Lektüre auf den ersten Seiten der Bibel alles mögliche suchen – interessante Geschichten, schöne Mythen, bunte Legenden – nur keine Wahrheit im umfassenden Sinne.

Manche Christen möchten an dieser Stelle vielleicht stärker differenzieren: „Nun gut, Manns Gottesbild ist wirklich etwas problematisch. Doch wozu die Aufregung?! Muß man denn wirklich alles in der Genesis so wörtlich verstehen? Sie ist doch kein Geschichtsbuch und hat nicht Wissenschaft zum Thema. Lassen wir Mann doch seine religiös-literarische Deutung geben, wir haben eben unsere.“

Dieser Ausweg hilft nicht weiter. Mann zerstört mit seinem Roman nachhaltig das Vertrauen in die historischen und kosmologischen Aussagen der Genesis. Und das kann auch für Christen angesichts der Wichtigkeit des Buches nicht ohne Folgen bleiben. Kein anderer als Francis A. Schaeffer (1912–1984) hat es so gut auf den Punkt gebracht: „If we try to separate the religious passages in the book of Genesis from those which touch on history and the cosmos, the religious passages […] have been removed from any connection to space-time verification, and that means no historical or scientific study can refute them. But it also follows that no studies can verify them. In short, there is no reason to accept the […] religious things either […]. The result is that religious things become ‘truth’ inside of one’s head – just as the drug experience or the Eastern religious experience…“ (No Final Conflict)

Obwohl ein gewisser Interpretationsspielraum gegeben ist, bekräftigt die Genesis: „Adam was historic and was the first man, and Eve was made from Adam.“ An mehrere Stellen des NT wiederholt Paulus dies, so dass, „if Paul is wrong in this factual statement about Eve’s coming from Adam, there is no reason to have certainty in the authority of any New Testament factual statement, including the factual statement that Christ rose physically from the dead. If we say this factual statement about Eve was culturally orientated, the every factual statement of the New Testament can be said to be culturally orientated.“ (ebd. S. 136-137)

Fazit: Mann kritisiert die Genesis umfassend in religiöser, historischer und kosmologischer Hinsicht. Allen drei Angriffen muß entgegnet werden. Eine Korrektur einzig der religiösen Aussagen Manns von christlicher Seite her ist eine Scheinlösung.

„Wirklichkeit ist Wiederholung“ – Remythologisierung

Unsere Analyse des Joseph-Romans ist jedoch noch unvollständig. Denn Manns Werk zeichnet sich nicht nur durch destruktive Bibelkritik aus. Was jedem Leser schon auf den ersten Seiten auffällt, ist die parallel zur Entmythologisierung durchgeführte Gegenbewegung – die Mythologisierung. Kaum ein Abschnitt läßt sich finden, an dem Mann nicht mit den verschiedensten Mythen aus Ägypten, Babylon, Kanaan und Griechenland spielt. Auch hinter diesem Vorgehen steckt Methode: Mann wollte mit der Joseph-Tetralogie einen „humanistischen Mythos“ oder vielleicht besser: einen humanisierten Mythos als Leitidee für die Zukunft präsentieren.

Der mythische Grundgedanke besagt, dass das Leben Wiederholung ist – in einem Kreislauf werden immer wieder die alten Muster durchlaufen. Dabei wiederholt man auf Erden himmlisches Geschehen und umgekehrt. Beides, Himmlisches und Irdisches, läßt sich sowieso nicht klar trennen, denn „die Sphäre rollt: […] Oben ist bald Unten und Unten Oben […]. Nicht allein daß Himmlisches und Irdisches sich ineinander wiedererkennen, sondern es wandelt sich auch, kraft der sphärischen Drehung, das Himmlische ins Irdische, das Irdische ins Himmlische, und… daraus ergibt sich die Wahrheit, daß Götter Menschen, Menschen dagegen wieder Götter werden können.“ (I, 188)

Gleich im „Vorspiel“ des ersten Bandes wird uns eine Art gnostisch-hellenistische Schöpfungssage präsentiert: Die Seele ließ sich „zum Niedersteigen aus ihrer Heimat“ verführen; da griff Gott ein und „schuf die Welt, das heißt: dem Urmenschlichen behilflich, brachte er feste, langlebige Formen in ihr hervor, damit die Seele an diesen Formen körperliche Lüste erlange und Menschen erzeuge.“ (I, 42) Dann sandte Gott jedoch auch noch den Geist „aus der Substanz seiner Göttlichkeit“ (ebd.) mit dem Auftrag, „der selbstvergessen in Form und Tod verstricken Seele das Gedächtnis ihrer höheren Herkunft zu wecken, sie zu überzeugen, daß es ein Fehler war, sich mit der Materie einzulassen“ (I, 44). Hat die Seele diese Einsicht, kann man hoffen, sie werde „die heimatliche Hochwelt endlich wiedererkennen“ und „aus der Formgebundenheit gelöst werden, sich der Formlosigkeit wider erfreuen dürfen wie in Urewigkeit…“ (I, 43) Der Geist mit seiner ‘erlösenden’ Funktion ist hier schon eingeführt, dazu später noch.

Jede biblische Gestalt lebt im Roman nun mehr oder weniger bewußt in diesen Mustern und Kreisläufen. Abraham will es dem Kronos nachmachen und seinen Sohn Isaak, der dem Zeus entspricht, opfern – „offenbar war er [Abraham] der schwermütigen Ansicht, er müsse auf dieser Geschichte fußen und dieses Schema erfüllen.“ (I, 190) Isaak wiederum mußte geradezu den jüngeren der beiden Söhne, Jakob, segnen, um dem „‘großen’ Mythus“ zu entsprechen, wonach der „‘kleine’“ dem Älteren bevorzugt wird. Mann nennt die Paare, deren Muster Isaak folgte: „und wie hätte wohl Isaak, der selbst zusammen mit Ismael, dem Wildesel, das Brüderpaar gebildet hatte; der selbst nicht Kain gewesen war, sondern Habel, nicht Cham, sondern Sem, nicht Set, sondern Usir, nicht Ismael, sondern Jizchak, der wahrhafte Sohn: wie hätte er wohl sehenden Auges an der Übereinkunft festzuhalten vermocht, er bevorzugte Esau.“ (I, 198) – Isaak hätte also eigentlich genau gewußt, dass Jakob gesegnet werden mußte; er ließ die Segnung Jakobs nur als Betrug aussehen.

Jakob setzte dieses Muster fort und segnete den jüngeren der Josephssöhne, „denn Jaakob, des Pelzigen Bruder, wiederholte natürlich und ahmte nach. Den Blinden im Zelte [Isaak] ahmte er nach, seinen Vater, der ihm vor dem Roten [Esau] den Segen dahingegeben. Ohne Segensbetrug ging es in seinen Augen nicht ab.“ (IV, 505) Auch sonst verkörperte Jakob in seinem Leben wieder… das Himmlische: „Sein Leben […] erschien als Gleichnis des Kreislaufs, als ein Auf und Ab von Himmelfahrt, Höllenfahrt und Wiedererstehen, als eine höchst glückliche Ausfüllung des wachstumsmythischen Schemas.“ (I, 156-157) … und das Irdische: „Aber er war nicht nur er selbst […]. Er war auch Isaak […] mehr noch und tiefer zurück: die Urform des Aufbruchs sah er wiederkehren: Abrams, des Wanderers Auszug von Ur und Chaldäa – der die Urform nicht war, sondern nur die irdische Spiegelung und Nachahmung himmlischer Wanderschaft: derjenigen des Mondes.“ (IV, 444)

„Alles Leben ist Ausfüllung mythischer Formen mit Gegenwart“ (III, 160) – am klarsten ist dies im Roman dem verständigen Joseph. Er ist der festen „Überzeugung“, „daß das Untere gar nicht zu geschehen wüßte und sich selber nicht einfiele ohne sein gestirnhaftes Vorbild und Gegenstück.“ Seines Lebens „Hauptgewißheit“ ist, „daß eins sich in andere wandelt und Götter zu Menschen, Menschen, aber zu Göttern werden können…“ (II, 193).

Joseph wandelte in den Spuren Jakobs, in Ägypten als Sklave war er „Jakob, der Vater, eingetreten ins Labansreich“ (III, 161), so dass er dort „Labanszeit“ (III, 169) verbrachte. Darüber hinaus ist jedoch Joseph bei Mann die große Mittler-, ja sogar Erlösergestalt. Quasi von zwei Seiten nähert sich Mann dem Joseph: Joseph ahmt auf der einen Seite den Mond nach, er ist der „junge Mondnarr“ (I, 67). Drei Tage war in der Grube, in die ihn seine Brüder geworfen hatten – kein Zufall, denn „was für Joseph Verstandesaufmerksamkeit durchs Geschehen schimmerte, war das Urvorbild des Gestirntodes: des toten Mondes, den man nicht sieht drei Tage lang vor seinem zarten Wiedererstehen“ (II, 195). Der Mond stirbt und er steht auf, so tat es der babylonische Tammuz („‘Tot ist Tammuz!’ […] ‘Tammuz lebt!’“ [II, 66-67]) und so stirbt Joseph und steht wieder auf: Drei Tage war er ‘tot’ in der Grube, doch dann hat Gott „ihn auferstehen lassen zu einem neuen [Leben]“ (III, 152). Dies Muster wiederholt sich: Natürlich ist er genau drei Jahre im Gefängnis in Ägypten – „es konnte auch gar nicht anders sein“ (III, 165).

Auf der einen Seite ist es also der Mond, auf der anderen Seiten haben wir sicher schon die ‘Verchristlichung’ Josephs bemerkt. Tod und Auferstehung, drei Tage „im Grabe“ – es geht noch weiter: Joseph ist „‘das Lamm’“ (I, 344), wie Christus das Lamm der Welt ist; wie Christus vor seinen Richtern schwieg, so auch Joseph vor dem ihn verurteilenden Potiphar: „‘Du mußt verstummen wie das Lamm…“ (III, 597); er ist der „‘Sohn der Jungfrau’“ (II, 84); dem Jakob wird die frohe ‘Oster-Nachricht’ gebracht „‘er ist erstanden!’“ (IV, 436); an Josephs ‘Grab’, am Brunnenloch, fragt der Bruder Ruben genauso erstaunt wie die Frauen an Jesu Grab: „Wer hat den Stein von dem Brunnen gewälzt…?“ (II, 228) Dies tat offensichtlich der Mann, auf den Ruben dort trifft. Die Figur ist ohne Zweifel bewußt engelhaft gestaltet – entsprechend den Engeln an Jesu Grab: „Es saß einer da und schimmerte weißlich im Sternenschein.“ (II, 226) Seine Herkunft ist geheimnisvoll, er ist „einer von vielen.“ (II, 227) Er gibt dem Ruben sogar die ‘christliche’ Deutung des Geschehens am Brunnen – Joseph ist gestorben und als ein verwandelter wiederauferstanden: „‘[…] Danach, wie er emporstieg, war er göttlich und hatte das Leben gewonnen“ (II, 232) – ganz nach dem Prinzip „‘Es sei denn nämlich, daß das Korn in die Erde fällt und erstirbt, so bringt es viel Frucht“ (II, 231), unverkennbar ein direktes NT-Zitat. Schließlich bietet die Brüder den Ismaelitern Joseph für „30 Silberlinge“ (II, 221) an, dieselbe Summe erhielt Jesu Verräter Judas.

Ist der Roman dadurch wieder christlich geworden? Knüpft Mann hier nicht an die biblischen Typologien auf Christus hin an? Tatsächlich weisen ja manche Ereignisse und Personen im AT auf Christus hin. Der Joseph des Romans tut dies jedoch nicht. Er weist eben nicht auf Christus hin – im Gegenteil: Christus erfüllt demnach nur schon vorgegebene Muster. Jungfrauengeburt, Tod und Auferstehung usw. – alles nichts neues, alles schon mal dagewesen. Selbst die Menschwerdung Gottes, in der Bibel das größte Wunder, ist ja wegen der „rollenden Sphären“ zu erwarten gewesen. Durch die betonte Verchristlichung Josephs verliert der tatsächliche Messias seine Einzigartigkeit. Im Roman laufen die Typologien auf Joseph zu und dienen nur zur Verstärkung seiner Erlöser- bzw. Mittlerrolle. Tim Schramm resümierte daher zu Recht, „daß Thomas Manns typologisches Vorgehen und die von Theologie und Kirche ausgebildete hermeneutische Methode im Entscheidenden nichts mehr verbindet.“ (Zitiert nach: Hans Küng/Walter Jens, Anwälte der Humanität)

Manns Joseph ist, wie Christus, ein Mittler. Doch sein Mittlertum ist ein ganz anderes als das des „einzigen Mittlers“. Wie der Mond, der zwischen Planetensphäre und Erdsphäre vermittelt, so verbindet Joseph: Er empfiehlt sich dem Pharao „als Mittler […] und Oberster Mund“, er vermittelt „zwischen Sonnengewalt und Mondesgewalt, Vatererbe und Muttererbe, zwischen Tagessegen und dem Segen der Nacht, ja, um es direkt und zusammenfassend zu sagen: zwischen Leben und Tod. Dies schlank-behende, lustig versöhnende Mittlertum hatte in Josephs Gastland […] noch gar keinen rechten Ausdruck“ (IV, 479). Der neue, junge Pharao empfand keinerlei „Verantwortung fürs stofflich-natürlich Wohl“, er hatte vielmehr eine „Schwärmerei fürs reine Licht“ (IV, 114-115) und dachte pazifistisch. Joseph verband dagegen beides, er kümmerte sich um die „schwarze ägyptische Ackerkrume“ (ebd.) und lehrte dem Pharao neue Gottesgedanken (statt „Vater am Himmel“ „Vater im Himmel“, IV 196). Außerdem dürfe man auch die Kriegsführung nicht vergessen, denn „der Friede Gottes hat starke Hände“. Das Schwert sei zwar dumm, doch „klug ist der Mittler“. (IV, 182) Selbst in Josephs konkreten Maßnahmen als ‘Super-Agrarminister’ zeigt sich sein Mittlerwesen: „Josephs Wirtschaftssystem war eine überraschende Verbindung von Vergesellschaftung und Inhaberfreiheit des einzelnen, eine Mischung, die durchaus als schelmisch und als Manifestation einer verschlagenen Mittlergottheit empfunden wurde.“ (IV, 487)

Wie läßt sich nun dieses Mittlertum Josephs genauer charakterisieren? Die wichtigste Stelle dazu, vielleicht sogar die Hauptstelle im Buch, lautet: „Das Musterhaft Überlieferte kommt aus der Tiefe, die unten liegt, und ist, was uns bindet. Aber das Ich ist von Gott und ist des Geistes, der ist frei. Dies aber ist gesittetes Leben, daß sich das Bindend-Musterhafte des Grundes mit der Gottesfreiheit des Ichs erfülle“. (IV, 151) Einfacher gesagt: Dem Mythischen, dem Musterhaften, dem Kreislauf kann man nicht entfliehen, aber man kann den Mythos mit Geist, Vernunft und Bewußtsein humanisieren.

Joseph macht im Roman beispielhaft vor, wie man auf den Spuren des Mythischen geht und sich gleichzeitig dessen bewußt ist und so den Mythos abwandelt, „denn Wiederkehr ist Abwandlung“ (III, 169). Er ist sich ganz bewußt, dass die Ismaeliter nur „Mittel und Werkzeuge“ (III, 10) sind, damit er an sein Ziel komme. Der Jakobssohn war „von der Gewißheit durchdrungen, daß er nicht umsonst hingerafft worden war, daß vielmehr der Planende… es zukünftig vorhabe mit ihm auf eine oder die andere Weise.“ (III, 40-41) Er geht auf dem mythischen Spuren, doch so, dass „Willentliches sich mit Führung vermischt.“ (III, 160) Es gilt, „willig und mutig den Weg zu gehen, den Gott unter seine Füße getan…“ (III, 266) Mehrfach findet sich der Gedanke, dass man Gott – trotz Schicksal und Fügung – bei seinen Plänen helfen kann. Joseph weiß: Gott hat Großes vor, doch „man mußte nachhelfen.“ (III, 153) Und: „Man muß nur auf den Gedanken kommen, daß Gott es besonders mit einem vorhat und daß man ihm helfen muß: dann spannt sich die Seele, und der Verstand ermannt sich, die Dinge unter sich zu bringen und sich zum Herrn auszuwerfen über sie…“ (III, 258-259) Joseph spiritualisiert und humanisiert den Mythos, gegenüber seinen Vorfahren hat er Fortschritte gemacht. Abraham will noch ein Menschenopfer darbringen, Isaak „blökt“ bei seinem Tod wie wild, Joseph ist dagegen auf einer geistigeren, höheren Stufe angelangt.

Dennoch bleibt das Urteil: Josephs Mittlertum bei Mann ist zutiefst nicht-christlich. Trotz des Fortschrittsgedankens bewegt es sich in Kreisläufen. Der Bibel ist dieses Denken fremd, sie ist vielmehr historisch und linear ausgerichtet. Die Vergangenheit mag auf die Zukunft hinweisen, aber sie wiederholt sich nie. Am Anfang steht ein konkretes, historisches Ereignis, die Schöpfung; das Zentrum der Weltgeschichte bildet die einmalige Kreuzigung Jesu; und am Ende der Zeiten, wiederum ein konkretes Datum, erwartet die Welt etwas ganz neues.

Manns Joseph erlöst sich selbst durch die Verbindung von „Oben und Unten“, von Mythos und Geist, von Schicksal und Freiheit. Doch irgendwie erscheint diese ‘Zauberformel’ zu optimistisch und genauso wie die gegenseitige völlige Toleranz der Mythen zu naiv. Ist der biblische, so ganz unmythisch daher kommende Joseph nicht viel mehr ein Vorbild für heute? Dieser war sich nicht ständig bewußt, dass im Prinzip alles gut ausgeht, er wirkt auf den Genesis-Leser in seiner ‘normalen’ Menschlichkeit viel glaubhafter und echter als Manns Kunstfigur. Er ist gehorsam und Gott treu, er handelt gelassen und weise, obwohl er nicht weiß, was ihm das bringt. Joseph trägt nur die Gewißheit, dass Gott selbst in den Ereignissen am Werk ist und man ihm deshalb vertrauen kann. Der Roman-Joseph weiß zwar mehr, kann jedoch gerade nicht in diesem Vertrauen, in Gottes Händen, ruhen, er muß sein Schicksal selbst in die Hand nehmen und Gott helfen.

Thomas Mann hat viel Mut bewiesen, solch einen altertümlichen erscheinenden Stoff wie die Josephsgeschichte zur literarischen Bearbeitung auszuwählen. Seine fast 2000-Seiten-Tetralogie ist und bleibt ohne Zweifel eine ungeheure, einmalige und beeindruckende Leistung. Die umfangreiche, gründliche und detaillierte Recherche und Vorarbeit, die dem ganzen Werk die historische Farbe geben, ist vorbildlich. Und wer deutsche Sprache auf höchsten Niveau kennenlernen will, der sei auf Joseph und seine Brüder verwiesen. Ganz allgemein beeindruckt die Joseph-Tetralogie durch Umfang an Seiten, Weite der Darstellung und Tiefe der Gedanken – allein deswegen kann auch diese Abhandlung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit der Untersuchung erheben. So mancher Aspekt des großen Opus muß unberücksichtigt bleiben, auf viele philologische Analysen verzichtete diese ‘christliche’ Betrachtung des „Josephs“ ohnehin.

Auch die Ziele Manns mit diesem Roman seien gewürdigt: In der Person Josephs präsentiert uns der Schriftsteller ein Beispiel von gesteigertem Menschsein, in ihm vermählte sich Geistiges und Körperliches, Oben und Unten, der Mythos wurde vergeistigt, spiritualisiert und zivilisiert. Mann reagierte damit auf den Nationalsozialismus und ihren ‘geistlosen’ und barbarischen Mythos. Seinem Plädoyer für ein aufgeklärtes, zivilisiertes Menschsein in einer Zeit der Diktaturen gilt daher unser Respekt. Mann wollte mit seinem Joseph unterhalten, bilden und auch Antworten geben. Leider ist er in seinem biblischen Roman den Antworten, die die Bibel in ihrem ersten Buch selbst gibt, praktisch ganz aus dem Weg gegangen. Auch der große Literat muß sich fragen lassen, warum er sich dem Anspruch des historischen Christus in keiner Weise gestellt, sondern nur den ‘Christus-Mythos’ zur ‘Reizsteigerung’ benutzt hat. Und damit nicht genug: Die Genesis als glaubwürdige und wahre Antwortquelle läßt Mann nicht mehr gelten. Spätestens hier hat Mann seine schriftstellerische Freiheit ‘überdehnt’. In gewissen Hinsichten bleibt Joseph und seine Brüder daher lesenswert, doch auf der Suche nach tragenden Antworten und auch heute ein Vorbild gebenden Figuren ist die Lektüre der Genesis und der dortigen Josephsgeschichte empfehlenswerter.